こんにちは。グローバルスタディプログラムに所属している高校3年の水谷です。今年の7月に『グローバル考現学』という授業の一環で赴いた広島での平和学習を共有したいと思います。

広島研修について

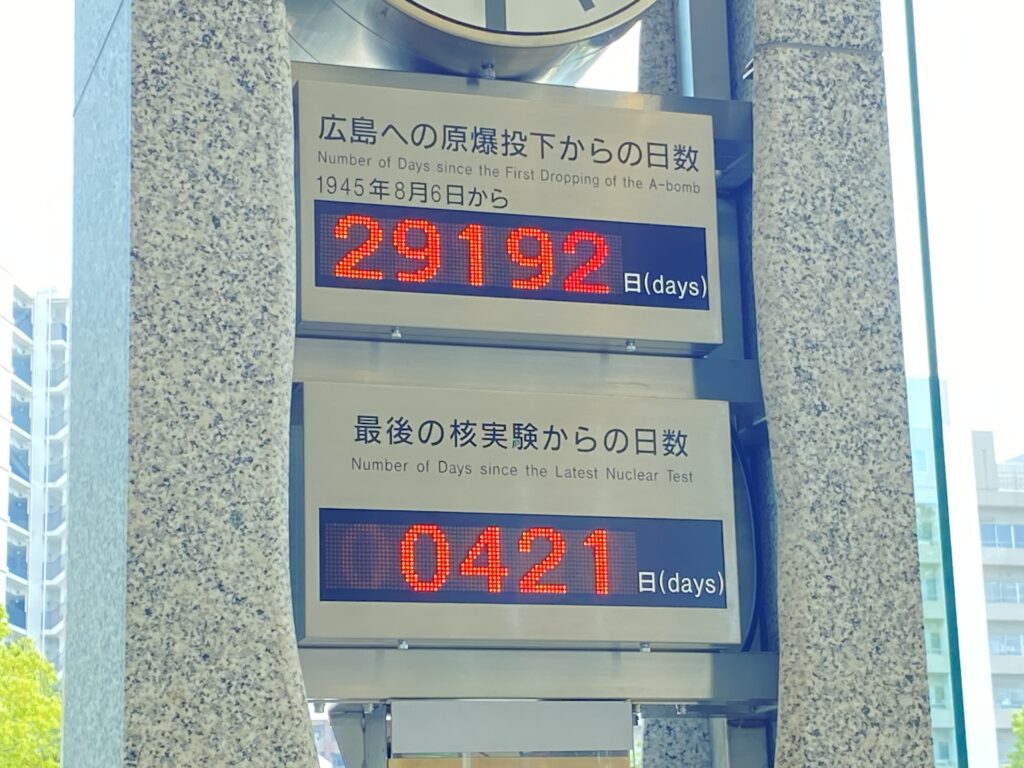

この広島研修では、原爆投下から戦後80年を迎える年にあたり、「継承に関する課題」と「核兵器廃絶に向けて」という二つのテーマについて、解決への道を探る学習を行いました。

これらのテーマについて理解を深めるために、読売新聞広島総局、日本原水爆被害者団体協議会、被曝体験伝承者、被爆者、そして広島平和記念資料館学芸課の5か所でお話を伺いました。

①読売新聞広島総局

読売新聞では総局長である神谷次朗様と小松大騎記者にお話を伺いました。小松記者は日本原水爆被害者団体協議会が昨年受賞したノーベル平和賞の授賞式が開催されたノルウェーのオスロに取材に行かれていました。小松記者はオスロの方々に広島について聞いたところ、首都の東京に並ぶくらい有名であったと語りました。このことから原爆が落とされた広島という場所はこれから核不拡散に向けて影響を与え続ける地域であると改めて感じました。

②日本原水爆被害者団体協議会

被団協は1956年に結成され、核廃絶と被爆者補償を訴えてきた団体です。昨年ノーベル平和賞を受賞されました。このことについて箕牧代表は「受賞は先人の努力のおかげで、目標はあくまで核兵器廃絶である」と語られました。特に印象的だったのは署名活動についての話です。外国人は署名活動に積極的に協力してくれるが日本人は消極的であり、核廃絶に向けた署名に協力してくれる割合が半分とのことでした。このことから、唯一の被爆国である日本こそが先頭に立つべきだと強く感じました。

③被爆体験伝承者

被爆体験伝承者とは、被爆者本人から体験を受け継ぎ、第三者として語り継ぐ人のことです。今回は、井上つぐみさんからお話を伺いました。井上さんは高校時代に平和大使として国連軍縮会議で核廃絶を訴え、現在は被爆者・川本さんの体験を語り継いでいます。そんな井上さんに海外で核廃絶を発信する課題について尋ねると「核兵器の恐ろしさを理解している人には届くが、核を肯定する人にはなかなか届かない」と語られました。このことから今後の課題は、無関心や肯定的な立場の人にどう伝えていくかだと強く感じました。

④被爆者

中学3年生の時に被爆した梶本さんから体験を伺いました。原爆投下直後、工場にいた梶本さんは倒壊した工場の瓦礫に挟まれて死を覚悟したそうです。命は助かった梶本さんですが、負傷や食糧難、そして亡くなった人々の火葬の匂いなど、原爆後の苦しみが続いたことを語られました。また、梶本さんは「被爆90年の年には私たちはもういない。だから若者が学びを広めてほしい」と伝えられました。核廃絶という面では原爆の恐ろしさを世界へ訴え続けることが最も重要だと強調されました。

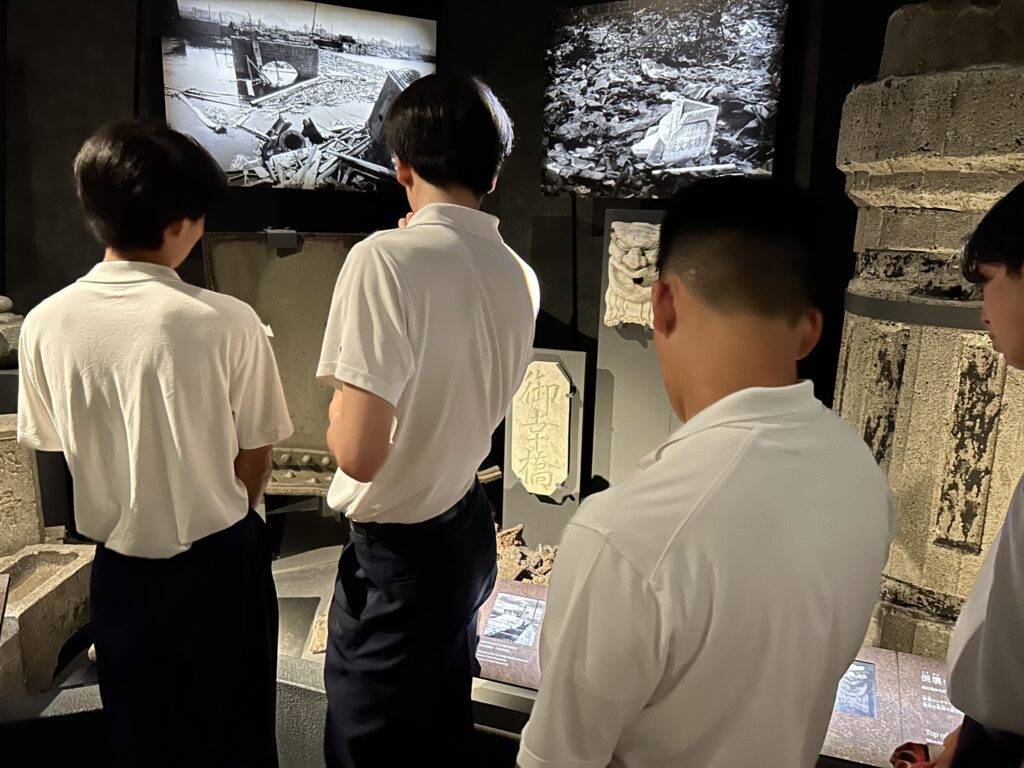

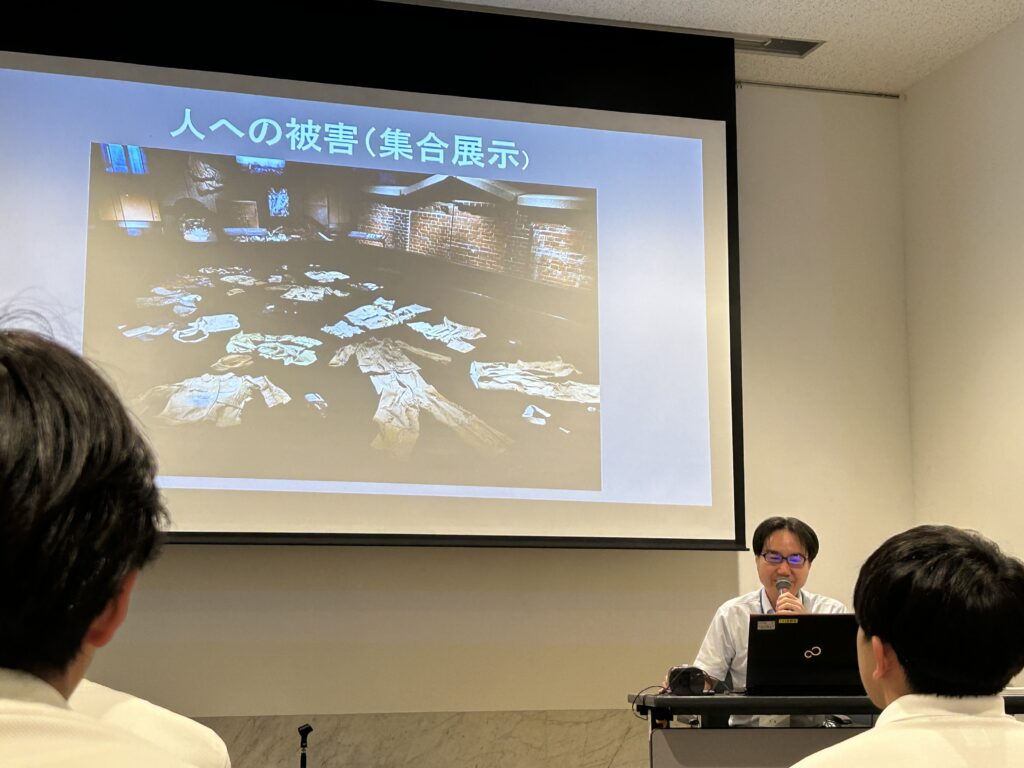

⑤広島平和記念資料館学芸課

今回は広島平和記念資料館の学芸課である落葉さんから、資料館の展示についてお話を伺いました。4年前のリニューアルでは、「被害を身近に感じられる展示」を重視し、実物資料や被害者の写真を中心に構成したそうです。落葉さんは来館者が展示を通じて被爆者を「自分とつながる身近な存在と捉え、原爆の人々が味わった生活を実感してほしいと語られました。

まとめ

今回の広島研修を通じて、三つの大きな課題があると感じました。まず、日本人の関心の薄さです。被爆国であるにもかかわらず、署名活動や資料館の訪問に消極的な現状がありました。そこから、日本こそが核兵器廃絶の先頭に立つべきだと痛感しました。また、被爆者の高齢化により、直接体験を聞ける機会は失われつつあります。体験を伝える伝承者の活動は重要であると感じましたが、被爆者本人から得られる言葉の重み、感情そしてリアリティをどこまで継承できるかは大きな課題です。さらに訪れる外国人の国籍の偏りが大きな課題として感じました。核を肯定する立場の人や関心のない人々にどう伝えるかという難しさもあると痛感しました。